大船で地域密着40年

大船で地域密着40年

車で走っていると

15分に1回すれちがう

大船住研は、そんなお客様の生活に寄り添って、必要があればすぐにかけつける"地域のホームドクター"でありたいと思う。何かあったときに、どこに頼めばいいんだろう?ではなく、まず大船住研に連絡しよう!と思っていただける、そんな存在でありたい。多くのお客様から、継続的にメンテナンスのご依頼をいただけることが、なによりもうれしいことだ。

大船住研のある横浜市栄区や港南区の道路を車で走っていると約15分に1回、白と赤のトラックをみかける。困っているお客様のもとにすぐにかけつけ、迅速に対応する。それを実現できるのがこのトラックなのだ。パトロールをしているアンパンマンが声をきいてすぐにかけつけるように、白と赤の軽トラックが今日も地元を駆け回っています。

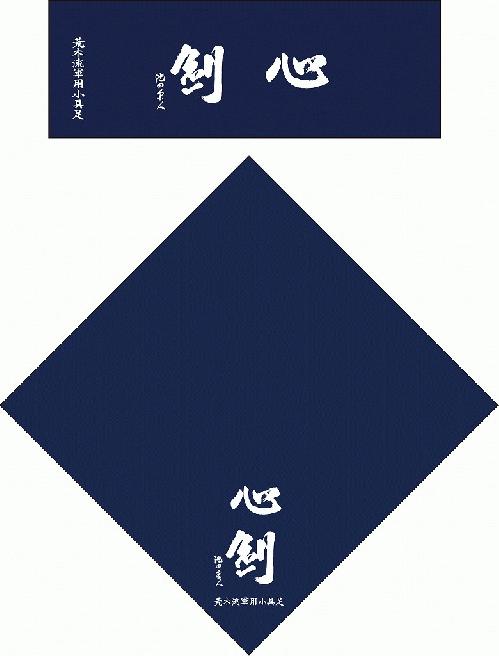

半纏 綿紬 着丈85cm 背紋は丸に大の字

〒247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷2-43-13

TEL:045-893-3699(代) / FAX:045-893-3663

https://www.o-jk.co.jp/company/

-thumb-500x374-4044.jpg)