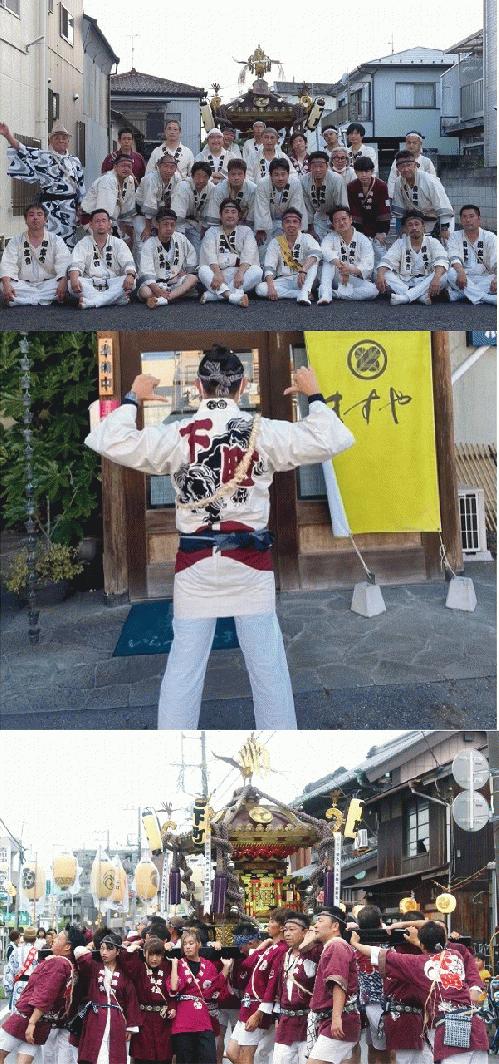

四百年の歴史を持つ吉川八坂祭り。俗称を天王様と言い、商売繁盛、五穀豊穣、悪疫退散を祈念し、平沼の氏子が奉仕する吉川八坂神社の祭儀です。独特の吉川甚句の節に合わせ神輿を担ぎ、神輿を頭上高く差し上げ、更に上に投げ(サシ)揚げることから暴れ神輿・喧嘩神輿と呼ばれています。

四百年の歴史を持つ吉川八坂祭り。俗称を天王様と言い、商売繁盛、五穀豊穣、悪疫退散を祈念し、平沼の氏子が奉仕する吉川八坂神社の祭儀です。独特の吉川甚句の節に合わせ神輿を担ぎ、神輿を頭上高く差し上げ、更に上に投げ(サシ)揚げることから暴れ神輿・喧嘩神輿と呼ばれています。しかしながら、不思議なことにトラブルや怪我人等の犠牲者が出ないめでたいお祭りとしても知られています。 また、平沼地区十町から九基の神輿が集まり、ひとつのイベントとして暴れ神輿の競演がいちょう通りにて行われます。この暴れ神輿の競演は、高張り提灯に先導された各町の神輿が、約五百mの区間に九基も繰り出され、競い合って祭る(投げ揚げる)もので、まさに圧巻の一言です。

(1)-thumb-500x667-4392.jpg)

-thumb-500x211-4395.jpg)