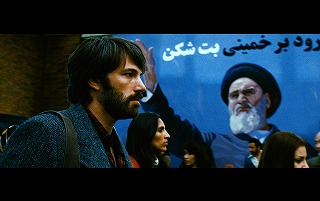

1953年、CIAがMI6と共謀してクーデターを起こし、モサデク政権は崩壊。事実上亡命状態にあったパーレビ国王が復権し、以後米国の強力なバックアップの下、上からの改革で経済成長を目指す開発独裁を進めていく。次第にイスラム原理主義が復活してきて,ついに1979年1月、パーレビはイランの地から逃げ去り、米国への入国を希望する。 そして、亡命していた宗教指導者ホメイニ師が入れ替わるように2月に15年ぶりに帰国しイスラム革命が成立、11月4日、米国大使館にパーレビの引き渡しを要求する国民が大挙押し寄せ、52人の外交官や海兵隊員などを人質としたのであった。

1953年、CIAがMI6と共謀してクーデターを起こし、モサデク政権は崩壊。事実上亡命状態にあったパーレビ国王が復権し、以後米国の強力なバックアップの下、上からの改革で経済成長を目指す開発独裁を進めていく。次第にイスラム原理主義が復活してきて,ついに1979年1月、パーレビはイランの地から逃げ去り、米国への入国を希望する。 そして、亡命していた宗教指導者ホメイニ師が入れ替わるように2月に15年ぶりに帰国しイスラム革命が成立、11月4日、米国大使館にパーレビの引き渡しを要求する国民が大挙押し寄せ、52人の外交官や海兵隊員などを人質としたのであった。

そのなか運良くカナダ大使館に逃げこんだ6人のアメリカ人は、CIAのアルゴ作戦のもと、映画のスタッフに扮して空路脱出し,逃げ切る。ストーリー自体は大したことはないが、追うイランの諜報部隊、シュレッダーで裁断後の人海戦術での復元、空港での追撃、ストーリーのハラハラ感がたまらない。ベンアフレックのハンサム顔がヒゲだらけで隠れて甘さが出なくてよかった。

春の訪れを告げる、大きな行事のひとつが3月3日の「桃の節句」。

その起源は平安時代までさかのぼります。

もともと昔の日本にあった5つの節句のひとつ

「上巳(じょうし)の節句」が、

現在の「ひな祭り」、いわゆる桃の節句になりました。

平安時代、この「上巳の節句」の日には薬草を摘み、

その薬草で体のけがれを祓い、健康・厄除けを願ったといいます。

また「上巳の祓(はら)い」といって、3月3日に陰陽師を呼び、

お祓いをさせ、自分の身に降りかかる災難を、

自分の生年月日を書いた紙の人形(ひとがた)に

移らせて川に流しました。

この厄払いの様子は、今でも下鴨神社で行われる、

「流しびな」の行事に再現されています。

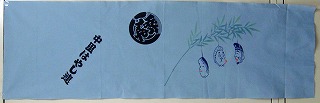

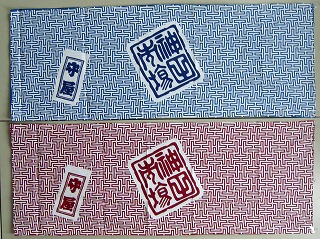

この風呂敷のサンプル品は関東と違い京風で「お内裏さま」が左右入れ替わっています。

イギリスの作家リー・チャイルド原作のハードボイルド小説「ジャック・リーチャー・シリーズ」を映画化したアクション大作。久々に大藪春彦の小説を読んだような爽快な映画でした。トムクルーズがグリーンベレー上りの武術、射撃、車の操縦、たぶん飛行機の操縦にも優れ、家庭、家、車、クレカ、携帯電話を所有しない「流れ者」といのが、現実離れした昭和初期のヒーローな感じがする。

イギリスの作家リー・チャイルド原作のハードボイルド小説「ジャック・リーチャー・シリーズ」を映画化したアクション大作。久々に大藪春彦の小説を読んだような爽快な映画でした。トムクルーズがグリーンベレー上りの武術、射撃、車の操縦、たぶん飛行機の操縦にも優れ、家庭、家、車、クレカ、携帯電話を所有しない「流れ者」といのが、現実離れした昭和初期のヒーローな感じがする。

小説が基なので、生活感はなく、服は始めから最後まで同じボタンTシャツ、ネルシャツ、皮ジャン、ジーンズの着たきり雀である。荷物は持たない主義なので、モーテルで自分で洗濯する。

車ももちろん自己所有でなく、借りたり、脅し取ったもので、すべてボコボコになるまで使い倒す。敵味方ともほとんど70年代の大排気量の脳天気なスポーツカーで、日本国内のほうが在庫が多そうな車種である、空力無視の、ボトルライン型、前低後高のホットロッド型、ウイルは小さめでラディアルでない扁平タイヤを履いている。ポスターにもあるシボレーシェベルSSは7400ccだそうで、環境だ、エコだと騒ぐ直前の小型クラスが5m超時代最後のベストセラー車である。

クライマックス場面が採石場というのも日活風で、M.I.ほど金もかからず、年齢に縛られることもなく、クリントイーストウッドのようにタフガイ路線で、これからシリーズ化が予想される娯楽物です。

祭り、神楽につき物のBGMお囃子です。使用する楽器は、和楽器です。その中でも笛(篠笛・能管・龍笛など)、和太鼓(中音の打楽器を担当する締太鼓や、低音の打楽器を担当する大太鼓や大胴、そのほか大拍子、団扇太鼓、担ぎ太鼓など)、鉦(摺鉦・当たり鉦、高音の打楽器を担当する)の3種が多いが、地域によっては弦楽器などを取り入れるところもあります。また、神輿に太鼓を結びつけ、その太鼓のみを打つ場合もあり、また謡が入る場合や木遣り(手古舞)と合わさる場合、掛け声が入る場合もあります。

祭り、神楽につき物のBGMお囃子です。使用する楽器は、和楽器です。その中でも笛(篠笛・能管・龍笛など)、和太鼓(中音の打楽器を担当する締太鼓や、低音の打楽器を担当する大太鼓や大胴、そのほか大拍子、団扇太鼓、担ぎ太鼓など)、鉦(摺鉦・当たり鉦、高音の打楽器を担当する)の3種が多いが、地域によっては弦楽器などを取り入れるところもあります。また、神輿に太鼓を結びつけ、その太鼓のみを打つ場合もあり、また謡が入る場合や木遣り(手古舞)と合わさる場合、掛け声が入る場合もあります。

演奏するときには、やはり和服で、着物の上に半纏を着ることが多いです。中にはお化粧する地域もあります。また、大抵は能のような仮面(お面)を被って踊る舞台もあります。

手拭いは鉢巻のように結んだり、頭からあごに結んで使いますが、このようなきれいな手拭いは記念品として 贈答用に使用します。柄はひょっとこ、おかめ、般若、獅子、などが良く使われます。この手拭いは生地を一回無地で染めて、その上に柄を染める二回染めででクレア染めといいます。

本年アカデミー賞最有力と言われますが、今年まだ始まったばかりなのに気が早いなあ。と思いながら、「トラと漂流した227日」という副題で、あまりにも驚きの満ちた内容故に,映画化不可能と言われていた小説が、アバターから格段に進化した3Dで多いに感動させられました。インドでの動物園をたたみ、動物共々日本の貨物船でカナダで再起を図る家族が嵐で難破し、一人生き残った16歳の少年パイのアドベンチャー物語なのですが、わずかな食料と水しかない救命ボートに,何とトラ(成獣推定300KG?)が隠れていたのだ。何で?なんて思う余裕もなく、始めはシマウマ、オランウータン、ハイエナも乗っていたので説明すら不可能です。しかし、あまりに荒唐無稽すぎて、この動物たちは人生の比喩のような存在とも思えてきます。そういえば動物占いにこんなのがありました。パイに降り掛かる試練と、人間との共存関係、愛情を分かち合うペットとは全く無縁な、無慈悲でただ凶暴なトラに化身した神に試されているのかとも思える求道者の物語のようです。舞台は小さなボート一隻、しかしそれを取り巻く恐ろしく,また美しい現象と環境が宇宙とつながる感じを覚えた、壮大な映画でした。なぜ少年は生きていられたのか?本当にアカデミー賞かも?

本年アカデミー賞最有力と言われますが、今年まだ始まったばかりなのに気が早いなあ。と思いながら、「トラと漂流した227日」という副題で、あまりにも驚きの満ちた内容故に,映画化不可能と言われていた小説が、アバターから格段に進化した3Dで多いに感動させられました。インドでの動物園をたたみ、動物共々日本の貨物船でカナダで再起を図る家族が嵐で難破し、一人生き残った16歳の少年パイのアドベンチャー物語なのですが、わずかな食料と水しかない救命ボートに,何とトラ(成獣推定300KG?)が隠れていたのだ。何で?なんて思う余裕もなく、始めはシマウマ、オランウータン、ハイエナも乗っていたので説明すら不可能です。しかし、あまりに荒唐無稽すぎて、この動物たちは人生の比喩のような存在とも思えてきます。そういえば動物占いにこんなのがありました。パイに降り掛かる試練と、人間との共存関係、愛情を分かち合うペットとは全く無縁な、無慈悲でただ凶暴なトラに化身した神に試されているのかとも思える求道者の物語のようです。舞台は小さなボート一隻、しかしそれを取り巻く恐ろしく,また美しい現象と環境が宇宙とつながる感じを覚えた、壮大な映画でした。なぜ少年は生きていられたのか?本当にアカデミー賞かも?

祭り、神楽につき物のBGMお囃子です。使用する楽器は、和楽器です。その中でも笛(篠笛・能管・龍笛など)、和太鼓(中音の打楽器を担当する締太鼓や、低音の打楽器を担当する大太鼓や大胴、そのほか大拍子、団扇太鼓、担ぎ太鼓など)、鉦(摺鉦・当たり鉦、高音の打楽器を担当する)の3種が多いが、地域によっては弦楽器などを取り入れるところもあります。また、神輿に太鼓を結びつけ、その太鼓のみを打つ場合もあり、また謡が入る場合や木遣り(手古舞)と合わさる場合、掛け声が入る場合もあります。

祭り、神楽につき物のBGMお囃子です。使用する楽器は、和楽器です。その中でも笛(篠笛・能管・龍笛など)、和太鼓(中音の打楽器を担当する締太鼓や、低音の打楽器を担当する大太鼓や大胴、そのほか大拍子、団扇太鼓、担ぎ太鼓など)、鉦(摺鉦・当たり鉦、高音の打楽器を担当する)の3種が多いが、地域によっては弦楽器などを取り入れるところもあります。また、神輿に太鼓を結びつけ、その太鼓のみを打つ場合もあり、また謡が入る場合や木遣り(手古舞)と合わさる場合、掛け声が入る場合もあります。

演奏するときには、やはり和服で、着物の上に半纏を着ることが多いです。中にはお化粧する地域もあります。また、能のような仮面(お面)を被って踊る舞台もあります。お囃子だけより、舞が入ったほうが豪華です。

手拭いは鉢巻のように結んだり、頭からあごに結んで使いますが、このようなきれいな手拭いは記念品として 贈答用に使用します。柄はひょっとこ、おかめ、般若、獅子などが良く使われます。

![小川 辰年 [更新済み].jpg](https://www.somecco.co.jp/blog/assets_c/2013/01/小川 辰年 [更新済み]-thumb-126x320-1328.jpg) 歌謡曲しか知らなかったまま中学に入学した頃の私は、怒涛のように押し寄せる世界中のポップスにどっぷりと浸かりました。その頃、アメリカではフォークソングが、イギリスではロックが、日本ではグループサウンズがはやっていました。中でも真っ先に日本人の耳に飛び込んできたのが男性2女性1のトリオ Peter Paul & Mary の Puff the Magic Dragon でした。今から思えばレモンツリー、500マイル、虹のかなたになどの名曲もあったのですが、流行のギターで弾きやすいということもあり、音楽の教科書にも載りました。

歌謡曲しか知らなかったまま中学に入学した頃の私は、怒涛のように押し寄せる世界中のポップスにどっぷりと浸かりました。その頃、アメリカではフォークソングが、イギリスではロックが、日本ではグループサウンズがはやっていました。中でも真っ先に日本人の耳に飛び込んできたのが男性2女性1のトリオ Peter Paul & Mary の Puff the Magic Dragon でした。今から思えばレモンツリー、500マイル、虹のかなたになどの名曲もあったのですが、流行のギターで弾きやすいということもあり、音楽の教科書にも載りました。

この手拭いは昨年辰年生まれの慧さんのお誕生日祝いの記念品です。宇宙の森羅万象を現したかのような雄大な絵です。お母様オリジナルの絵は、本当はもっと素晴らしいデザインと色なのですが、注染で可能なようにバージョンダウンさせて頂きました。ご一家の皆様の末永いご多幸をお祈りいたします。

私が学生時代山手線に乗ると、神田市場は秋葉原駅の西北で広大な面積を占めていました。江戸時代は神田須田町にあったものが昭和3年にアキバに移り、その後大田区に移転しました。場内では威勢のいい商いが行われていて、青果市場の別名である「やっちゃ場」はそんな威勢のいい競りのときのかけ声から生まれた言葉だといわれています。築地市場も移転が近づきます。

私が学生時代山手線に乗ると、神田市場は秋葉原駅の西北で広大な面積を占めていました。江戸時代は神田須田町にあったものが昭和3年にアキバに移り、その後大田区に移転しました。場内では威勢のいい商いが行われていて、青果市場の別名である「やっちゃ場」はそんな威勢のいい競りのときのかけ声から生まれた言葉だといわれています。築地市場も移転が近づきます。

大田区に移る前まで、つまり昭和の歴史の真っ只中で、戦後もバブル期も都心の中心部で競りが行われていたことは、今日UDXビルを見ても痕跡がありません。

神田市場といえば、江戸三大祭り、神田祭りの中心で、そこに関わる人々には、今も粋でしかも豪快な気風は記憶に染み付いています。

謹賀新年。元旦に観たかったのですが、満席で3日に観ることができました。外は元日が暖かくて,日ごとに寒波が寄せてきて、映画館の中も冷えきってる感じです。文豪ヴィクトル・ユーゴー1862年の作品が原作ですが、格差と貧困に喘ぐ民衆が,自由と希望を求めて立ち上がる19世紀フランスが舞台の小説「ああ、無情」を恥ずかしながら読んだことがありませんでした。

映画はミュージカルのためにあるものだと思っていましたが、今回更にその思いを強くしました。踊りはしませんが、アフレコでなく全編ライブ、台詞の様に自然に奏でられる、張り裂けそうな感情をそのまま歌にする、それが出来る才能を持ったキャストのパワーに、演出に圧倒されました。

フランス革命によって奴隷制はなくなったようですが、欧州の貧富の格差は、「パヒューム」でも描かれていた様に壮絶です。ジャンバルジャン、ファンテーヌの全てを包み込む愛に感動し、エポニーヌや子役に泣かされ、ジャャベールは憎らしく、警察隊に全滅される革命運動の虚しさに憂い、唯一のハッピーエンドのコゼットとマリウスとの純愛に救われます。ラストの死んで行った人たち全ての思いが希望の歌となって、三色旗を振るシーンは忘れられません。ミュージカルといえば、アンドリューロイドウエーバーですが、この中の曲も傑作揃いで耳から離れません。