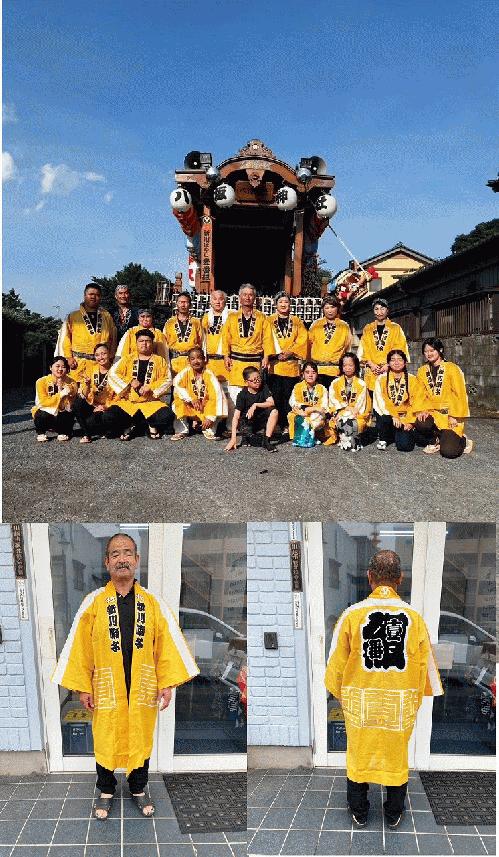

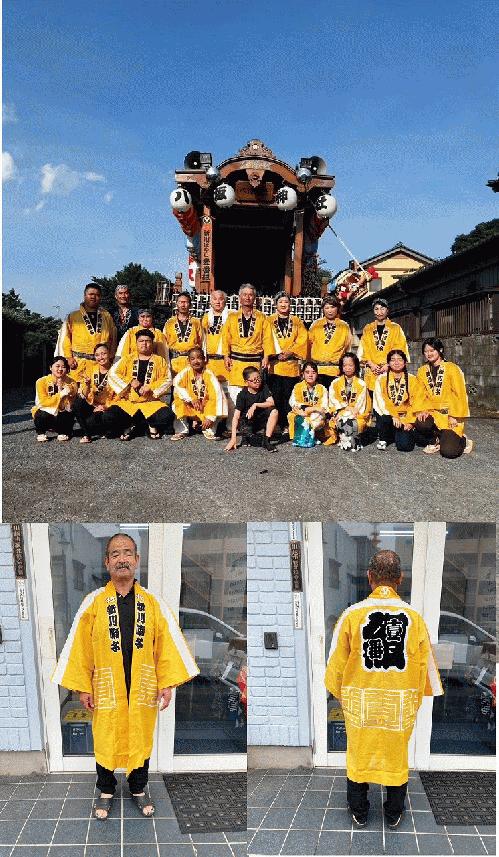

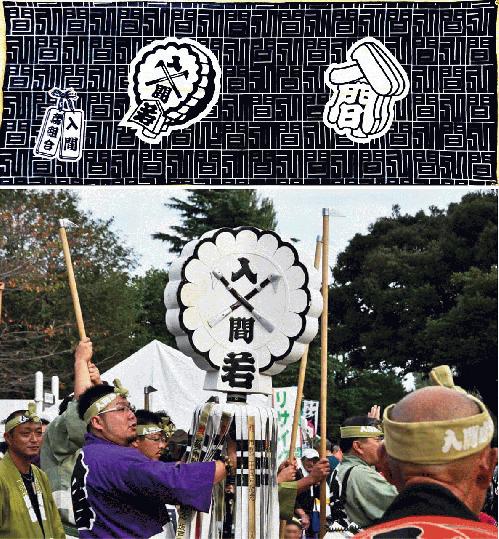

新川囃子の名は地元に流れる川、真鍋町と城北町の境の"新川"の名を取り新川囃子と称し、真鍋新町・新友組と並木町・なみき組と牛久市牛久町・壱番組、幸友組、道神組、新城組やそのほか多くの社中で構成されています。

新川囃子の名は地元に流れる川、真鍋町と城北町の境の"新川"の名を取り新川囃子と称し、真鍋新町・新友組と並木町・なみき組と牛久市牛久町・壱番組、幸友組、道神組、新城組やそのほか多くの社中で構成されています。 新川囃子の名は地元に流れる川、真鍋町と城北町の境の"新川"の名を取り新川囃子と称し、真鍋新町・新友組と並木町・なみき組と牛久市牛久町・壱番組、幸友組、道神組、新城組やそのほか多くの社中で構成されています。

新川囃子の名は地元に流れる川、真鍋町と城北町の境の"新川"の名を取り新川囃子と称し、真鍋新町・新友組と並木町・なみき組と牛久市牛久町・壱番組、幸友組、道神組、新城組やそのほか多くの社中で構成されています。 高所を軽やかに移動すり様を鳶(とんび)に見立てたという説もあれば、「鳶口(とびくち)」という道具に由来する、とも言われています。鳶口というのは、長さ1.5~2mほどの棒の先に、鉄製の穂先を付けた道具のこと。

高所を軽やかに移動すり様を鳶(とんび)に見立てたという説もあれば、「鳶口(とびくち)」という道具に由来する、とも言われています。鳶口というのは、長さ1.5~2mほどの棒の先に、鉄製の穂先を付けた道具のこと。鳶職人はふだんから足場を組み上げる材木を、鳶口を使って引っ張りあげたり、鳶口で縛り縄を切って足場を解体していました。いわば鳶口は、鳶職人にとって、片腕とも呼べるなじみぶかい仕事道具であったのです。

したがって火事のような有事の際には、おのずと相棒である鳶口を使い、消火活動を行い人命を守ったのでしょう。

このように鳶口は鳶職人のトレードマークのようなもの。いつの間にか、名は体を表すかのように、「鳶職人」と呼ばれるようになったのです。

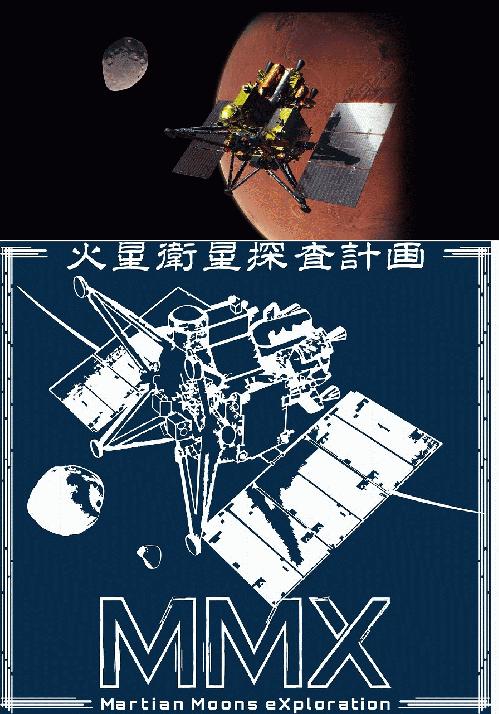

火星衛星探査計画(MMX : Martian Moons eXploration)は、2026年度の探査機打上げを目指し、研究開発が行われています。

火星衛星探査計画(MMX : Martian Moons eXploration)は、2026年度の探査機打上げを目指し、研究開発が行われています。火星は、フォボスとダイモスと呼ばれる2つの衛星を持っています。火星衛星の擬周回軌道(QSO: Quasi Satellite Orbit)に入り、火星衛星観測・サンプル採取を行います。観測と採取を終えた探査機は、サンプルを携えて地球に帰還するというシナリオを描き、検討を行っています。

この研究開発によって、火星圏への往還技術や天体表面上での高度なサンプリング技術、さらには新探査地上局を使った最適な通信技術と、これからの惑星や衛星探査に必要とされる技術の向上も期待されます。

また、火星衛星の起源や火星圏(火星、フォボス、ダイモス)の進化の過程を明らかにし、太陽系の惑星形成の謎を解く鍵を得ることができるかもしれません。

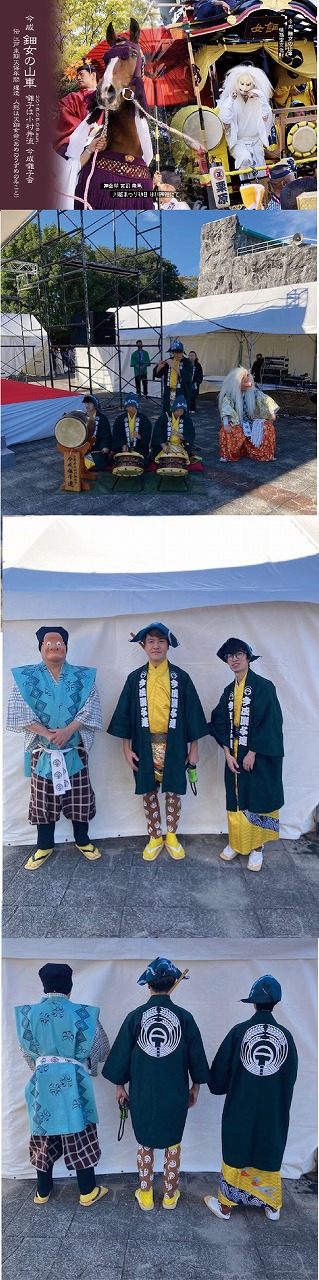

阿波おどりは、老若男女問わず幅広い年代の方に参加いただける芸事です。

阿波おどりは、老若男女問わず幅広い年代の方に参加いただける芸事です。高円寺に拠点をおき活動している連(踊りグループ)は現在40連余りあり、その多くが、一般的な習い事と同様に、年間を通じて定期的に稽古を行っています。大きな公演や出演の前には、集中的に練習会を実施することもあります。

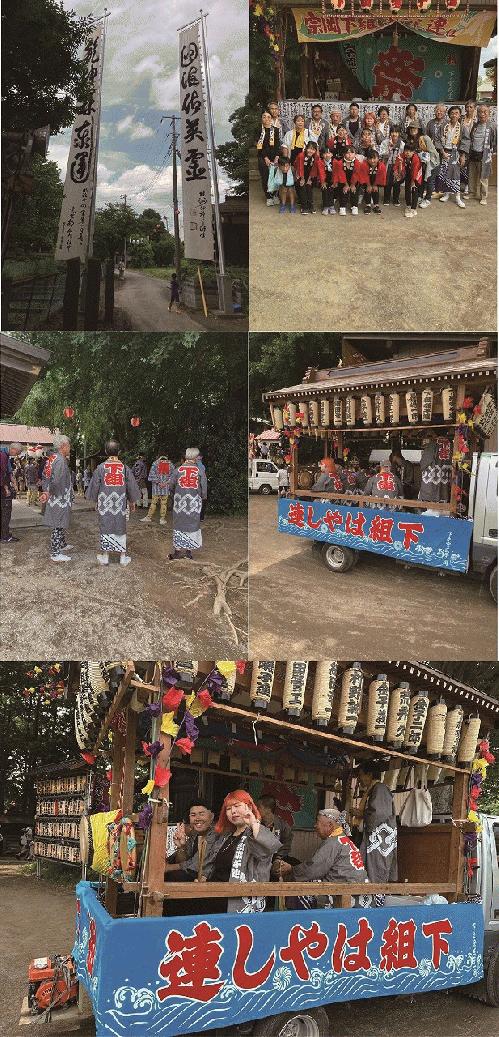

久喜提燈祭り「天王様」は、旧久喜町の鎮守である八雲神社の祭礼です。

久喜提燈祭り「天王様」は、旧久喜町の鎮守である八雲神社の祭礼です。

天明3年(1783年)の浅間山の大噴火で、桑をはじめ夏作物が全滅したことによる、生活苦、社会不安などを取り除くため、祭礼用の山車を曳き廻して豊作を祈願したのが始まりと伝えられ、240余年の歴史と伝統を誇る祭りです。

祭りは毎年7月12日から18日に行われます。7町内から7台の山車が繰り出され、昼間は、神話などから題材をとった人物の人形を山車の上に飾り立て、町内を曳き廻します。夜は、人形を取りはずし、山車の四面に約500個の提燈を飾りつけた、提燈山車に早変わりします。

この提燈山車は夏の夜を彩るイベントとして最大の見どころとなっています。町内の若い衆が、賑やかな笛や鉦・太鼓のお囃子にのせ、関東一と言われる山車を回転させたりして、市内を巡行する様はまさに圧巻です。

夜は、四面に提燈をつけた山車を曳き廻します。

午後8時すぎには、久喜駅西口ロータリーに、提燈山車が集合して、山車をぶつけあったり、回転したりします。久喜駅西口周辺は多くの見物客で賑わい、祭りにおける一番の見所となっています。

綿絽という夏向きの涼しい生地です。肩当、袖口裏などつけません。

埼玉県は一都六県に囲まれた海のない内陸県です。首都圏の中央にある地の利を生かし野菜、米、麦、花、果樹など多彩な農産物が生産されています。米の収穫量は全国17位だそうです。私の妻の実家も長男が米を作っています。この度は老舗、金子商店様より暖簾のご注文をいただきました。

埼玉県は一都六県に囲まれた海のない内陸県です。首都圏の中央にある地の利を生かし野菜、米、麦、花、果樹など多彩な農産物が生産されています。米の収穫量は全国17位だそうです。私の妻の実家も長男が米を作っています。この度は老舗、金子商店様より暖簾のご注文をいただきました。

お客様との信頼を積み重ねて80年、金子商店は五ツ星お米マイスターが厳選するお米の専門販売店として、吟撰米屋「結の蔵」にリニューアルオープンしました。

生産者の想いをつなぎ、お客様の笑顔を結ぶ場所でありたい。

そんな想いを一粒一粒に込めて、こだわりのお米をお届けいたします。

観光地としても名高い埼玉の小江戸、川越の町並みにふさわしい歴史ある日本の蔵を倣った外観の店舗には、お米マイスターがおすすめする全国各地の50種類以上のお米が並びます。

自分好みのオリジナルブレンド米がつくれるブースや精米過程を見ることが出来る精米室、ふっくらとした炊きあがりのご飯を味わえる炊飯コーナー、お子様連れでも安心のキッズスペース、お米を学ぶ講習室など「結の蔵」は、お米にまつわるあらゆる設備が整っているお米の専門店です。