川越市今成町囃子連様より浴衣のご注文をいただきました。

川越市今成町囃子連様より浴衣のご注文をいただきました。

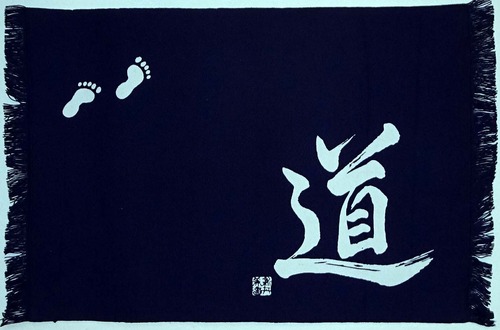

角字で今成囃子連という文字が全体に配置され(総柄)の絵羽という染めです。

17日、川越まつり会館でお囃子の実演を行いました。以下フェイスブックより抜粋です。

当囃子連は日程に恵まれているのか、

今回の実演もに多くの来場者の前で

行うことが出来ました。

今回も実演後の撮影会は順番待ちが...

出るほど盛況でした。

そして、今回は当囃子連20年来の念願だった

浴衣の初披露でした。

これからは季節によって、お馴染み今成の着物と

この度新調した浴衣を使い分けていきます。

ご来場ありがとうございました。

次回は、実演は7月31日の百万灯夏まつりで

ご来場お待ちしております。