「 鍼」と書いて「はり」と読みます。金へんに威(強い刺激、衝撃を与える)の会意文字で、鍼と針はもともと意味も読み方も全く同じ「異自体」と言うそうです。

「 鍼」と書いて「はり」と読みます。金へんに威(強い刺激、衝撃を与える)の会意文字で、鍼と針はもともと意味も読み方も全く同じ「異自体」と言うそうです。

東洋医学は、身体をひとつの小宇宙としてとらえ、そのバランスが崩れたときに「病」が発症すると考える医学です。鍼灸はその東洋医学の治療法の一つで、身体の変化を手で触れながら観察して状態を把握し、鍼や灸を施すことで身体のバランスを整えて機能回復をはかる治療法です。

近年、高齢化、生活習慣病の増加などにより、「未病治(病気になる前の細かな身体情報を基に病気の予防や治療を行うこと)」の考え方が広まる中、世界各国の医療関係者やWHO(世界保健機関)などが鍼灸に注目し、メカニズムの研究も進められ、科学的根拠のある治療法として注目されています。

鍼灸の起源は石器時代の中国に遡り、日本に伝わったのは奈良時代。中国の僧侶が仏典とともに鍼灸の医学書を携えてやってきたとされています。平安から室町時代にかけて、鍼灸や漢方といった中国医学が日本社会に定着し、江戸時代に入ると、鎖国の影響もあり、鍼灸は日本の伝統医学として独自の進化を遂げていきます。その後、医学界に大きな影響をもたらした『解体新書』が登場し、明治になると政府の西洋化政策によって、西洋医学が台頭しますが、鍼灸はその効果から、民間医療として強い支持を得てきました。

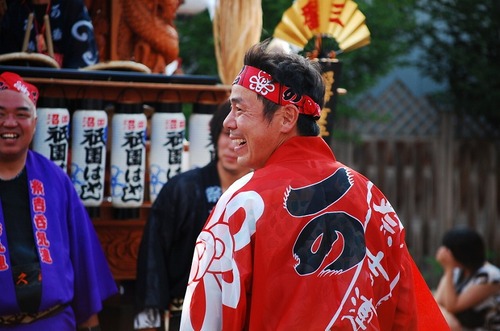

鍼や鍼灸院は南浦和の山田整形外科の付属鍼灸施設です。幕はスラブという厚い生地に、強い西日に耐えるように顔料で染めました。(1600*2200mm) http://www.yog.or.jp

両国はかつて江戸最大級の庶民で賑わっていた街。町人の活気あふれる両国はせっかちな江戸っ子ならではの発想で、手早く食べられる江戸前の握り寿司が広まった原点でもあります。

両国はかつて江戸最大級の庶民で賑わっていた街。町人の活気あふれる両国はせっかちな江戸っ子ならではの発想で、手早く食べられる江戸前の握り寿司が広まった原点でもあります。

-thumb-500x333-2607.jpg)