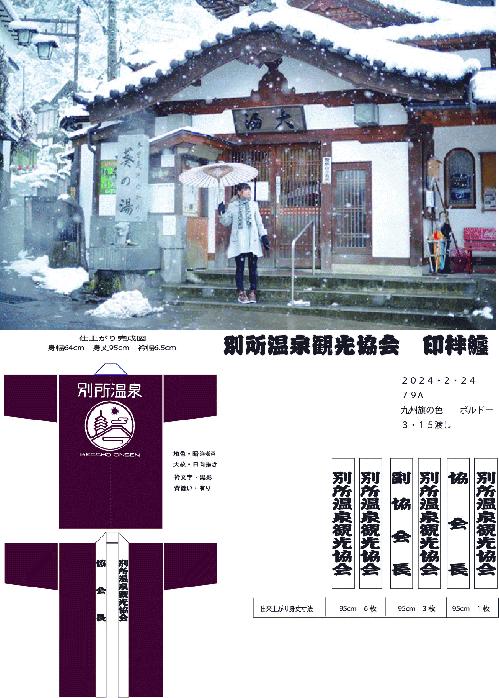

長野県最古の温泉地『別所温泉』は、文化庁の「日本遺産」に認定された上田市・塩田平の西側に位置します。温泉は、厄除観音として有名な「北向観音」の地下から湧き出る弱アルカリ性の"美人の湯"。13の温泉旅館や3つの外湯(共同浴場)などが集結しています。

長野県最古の温泉地『別所温泉』は、文化庁の「日本遺産」に認定された上田市・塩田平の西側に位置します。温泉は、厄除観音として有名な「北向観音」の地下から湧き出る弱アルカリ性の"美人の湯"。13の温泉旅館や3つの外湯(共同浴場)などが集結しています。

『別所温泉』の由来は諸説あり、ヤマトタケルが発見したとの伝承や、枕草子に登場する「七久里の湯」が起源との説も。平安時代、鬼女退治に訪れた平維茂が北向観音に参詣し、後に成功を収めたことから、別業(別荘)を建てた場所=別所と呼ばれるようになったといわれています。

-thumb-500x1670-4691.jpg) 海野町(うんのまち)商店街は長野県上田市にある小さな店が並ぶ明るい商店街です。真田家で有名な上田城の城下町でありながら、上田駅から徒歩10分と便もよく、地域の皆様に愛されてきました。

海野町(うんのまち)商店街は長野県上田市にある小さな店が並ぶ明るい商店街です。真田家で有名な上田城の城下町でありながら、上田駅から徒歩10分と便もよく、地域の皆様に愛されてきました。

江戸時代から上田の祭礼で最も盛大に行われてきたのが祇園祭です。流行病が出ないように牛頭天王〔こずてんのう〕に災厄消除〔さいやくしょうじょ〕を祈願する祭りですが、この日を城の安泰を願う城祭としても力を入れたと伝えられてきました。松平氏に交替してからは、藩主在城の時に執行したいと願い出て、一段と華やかさを増していきました。

「お舟の天王山車」は、かつては常田から海野町を通り、大手門の中へ練り込むお祝のメインとして、寛政十二年(1800)大工棟梁〔だいくとうりょう〕箱山藤吉ほかによって造作され、明治維新前までは鉾〔ほこ〕・囃子〔はやし〕と共に曳〔ひ〕き廻〔まわ〕されました。全長8.6m、幅2.1m、高さ5.1mの舟の下には枠が組まれて、左右二個の車がつけられています。

舟の中央に黒漆塗〔うるしぬり〕の四本柱が立ち、唐庇〔からひさし〕の屋根で覆われています。四面の欄間〔らんま〕には金龍の彫刻がもつれ合い、天井には鳳鳳〔ほうおう〕が羽根を拡げて雲間を舞う姿が表現されています。

この山車は江戸中期のものとして典型的なものですし、藩政時代には藩主の厚い保護がありました。信仰の裏付けによって祇園祭の花形として、現在まで形を留めている意義は大きいものです。

1 HYGGE(ヒュッゲ)とは、北欧デンマークで「居心地のいい空間や雰囲気、そこで暮らす楽しい時間」を意味する言葉です。窪田建設は「HYGGEな家づくり」を基本理念として、誰からも愛され、より豊かさを享受し続ける住まいとなるよう日々挑んでいます。

1 HYGGE(ヒュッゲ)とは、北欧デンマークで「居心地のいい空間や雰囲気、そこで暮らす楽しい時間」を意味する言葉です。窪田建設は「HYGGEな家づくり」を基本理念として、誰からも愛され、より豊かさを享受し続ける住まいとなるよう日々挑んでいます。メンバーは地元3商店街の各商店2代目を中心に、20代から40代までの総勢22名で構成され月一の定例会合を行い、地元の歴史・文化の継承や他県・他市・他団体との神輿をキーワードに交流を行っています。

上田市国分の上沢地区で恒例の「夏祭り」が開かれ、 伝統ある郷土芸能「上沢獅子獅舞」が披露されました。

上田市国分の上沢地区で恒例の「夏祭り」が開かれ、 伝統ある郷土芸能「上沢獅子獅舞」が披露されました。

今回は直前の雨天で、本来行う予定だった蚕影神社での「獅子舞奉納」などが中止になり、上沢公会堂前での「獅子舞」のみ行った。

上沢獅子獅舞・神楽は1800年代前半の文政年間から伝承されている。

祭り実行委員会は委員長が山部一巳上沢自治会長、事務局長は丸山次男さん。

夏祭りは、高温多湿で疫病がまん延しそうな時期のため「疫神の祟り」として津島社の祭神・牛頭(gozu)天王を祀ることで災厄を祓うことや、災害に遭わないよう水神を祀り「安全に夏を過ごせるよう」に祈るもの。

獅子獅舞には、子ども80人や大勢の大人が集まり、山部実行委員長が「夏休み前の夏祭りを楽しんで」とあいさつ。

子どもが祭りを開始する口上で「まつり太鼓と笛の音で、まつりの獅子がはじまるよ」と唱和。

太鼓と笛の演奏が始まり「上沢獅子保存会(25人)」の竹内政彦会長が「あいにくの雨で中止になったが、子どもたちの思い出に残るように舞いたい」と話し、伝統の獅子舞を披露した。

上田城築城を祝うお祭りが起源と言われる上田祇園祭。

上田城築城を祝うお祭りが起源と言われる上田祇園祭。毎年夏に開催される祇園祭には、市内からたくさんの神輿が曳航し中心市街地を賑やかにします。

本町でもお神輿と大頭獅子がねり歩き、上田の夏の一大イベントを盛り上げています。

今年(令和7年)は、7月12日(土)(予定)に開催します。

記事は信濃毎日新聞より引用しました。

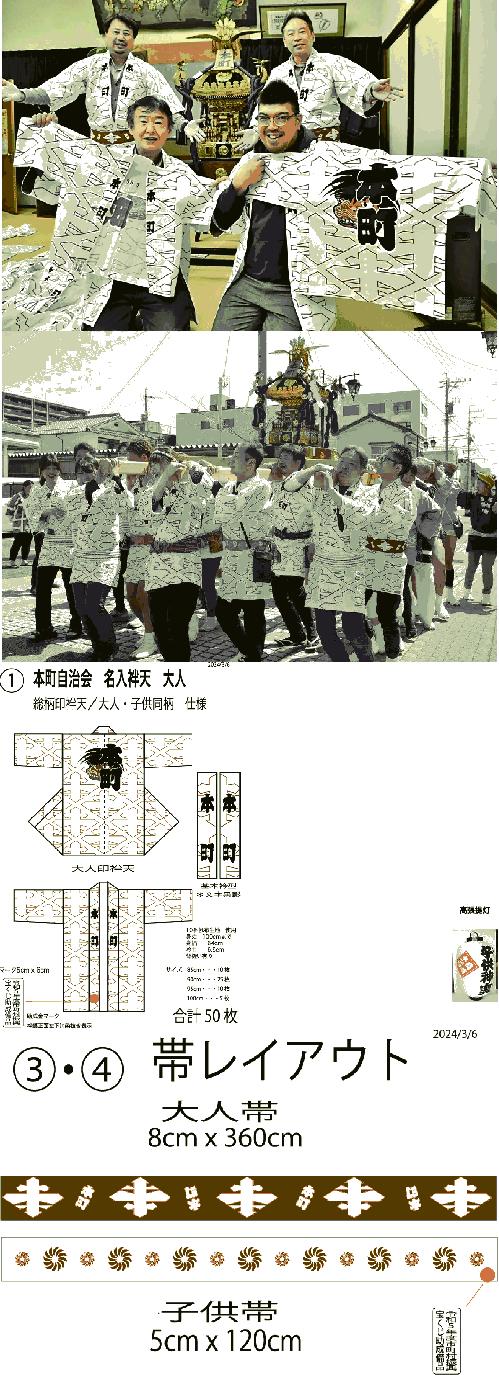

上田市中心部の本町(ほんちょう)自治会が、7月の祇園祭などで着るオリジナル柄のはんてんを、子ども用を含め100着新調した。新しい住民や地元外の人も仲間に入れて祭りを盛り上げるため、「おそろいのはんてんが一体感を高める一助になるといい」と願っている。

本町は祇園祭で大人、子どもの各みこしを出し、獅子舞を披露。獅子舞などを受け継ぐ本町獅扇会(しせんかい)の浅野慎史会長(39)によると、郊外への転居などで昔からの住民が減り、10年余り前に建ったマンションの子育て世帯や他地区の知人に参加を呼びかけてきた。

これまであったはんてんは大人用約20着のみで、みこしの担ぎ手にも不足していた。昨年度の宝くじ助成金を活用して追加製作し、うち50着は子ども用。傷んだみこしの担ぎ棒も作り直した。「皆で同じものを着た体験が子どもたちの思い出に残り、本町に愛着を持って育ってくれれば何より」と浅野さん。14日には住民が新しいはんてんを着てみこしを担ぎ、お披露目する。

新築の家を建てる際に行う「上棟(じょうとう)」の工程が無事に終わったことを祝い、今後の完成に向けてますます工事がうまくいくように祈願する行事であり、基本的には上棟式中に執り行われます。

新築の家を建てる際に行う「上棟(じょうとう)」の工程が無事に終わったことを祝い、今後の完成に向けてますます工事がうまくいくように祈願する行事であり、基本的には上棟式中に執り行われます。

上棟とは、住宅の建築における「柱」や「梁」といった建物の基本構造を完成させ、家の屋根を支える「棟木(むなぎ)」という木材を取りつける工程のことです。地域によっては「棟上げ」「建舞(たてまい)」と呼ばれます。

そもそも餅まきは、家にふりかかる災いを払うために行われていた儀式だと伝えられてきました。いまも昔も、家を建てる・購入することは富の象徴です。ただその象徴には厄災がふりかかると考えられており、餅まきは、神様にお供え物(餅)を献上してその厄災を祓ってもらうための習慣だったのです。それが派生し伝統として受け継がれ、いまは「上棟式に餅まきを行う」という習慣に変わっていきました。

また現代では、近隣住民に餅をまくことで「みんなにも福を分ける」といった意味や、工事中にお世話になったことへの感謝を表すといった意味合いが含まれているようです。

有限会社三幸住宅は和風建築、木の家を得意とする工務店です。

和風建築、木の家を得意とする工務店です。リフォームも数多く承っております。

在来工法に現代の間取り、機能、設備を取り入れ、現代和風としてご提案しています。

半纏は綿紬生地、紺地白抜き 腰に大工という文字をを角文字で現しています。

川越市古谷上2235-3 TEL 049-225-1008

https://www.0sanko-jutaku.net49-

柳崎氷川社は、川口市柳崎にある氷川社です。柳崎氷川社の創建年代は不詳ながら、当社の別当寺だった天台宗観音院が織田信長の比叡山焼き討ち(元亀2年1571)を逃れて当地に逃れ来たといい、また元禄年間に大谷口・井沼方・中尾・柳崎の四か村が一村より分村したということから、観音院が所蔵していた慶安2年(1649)銘の棟札が創建年前後ではないかと考えられます。明治6年(1873)村社に列格、明治41年(1908)には字後町の稲荷神社及び白山社、字西ヶ原の稲荷社を合祀しています。

柳崎氷川社は、川口市柳崎にある氷川社です。柳崎氷川社の創建年代は不詳ながら、当社の別当寺だった天台宗観音院が織田信長の比叡山焼き討ち(元亀2年1571)を逃れて当地に逃れ来たといい、また元禄年間に大谷口・井沼方・中尾・柳崎の四か村が一村より分村したということから、観音院が所蔵していた慶安2年(1649)銘の棟札が創建年前後ではないかと考えられます。明治6年(1873)村社に列格、明治41年(1908)には字後町の稲荷神社及び白山社、字西ヶ原の稲荷社を合祀しています。 埼玉県立川の博物館(かわはく)は、平成9(1997)年にオープンした、全国的に例のない河川系の総合博物館です。

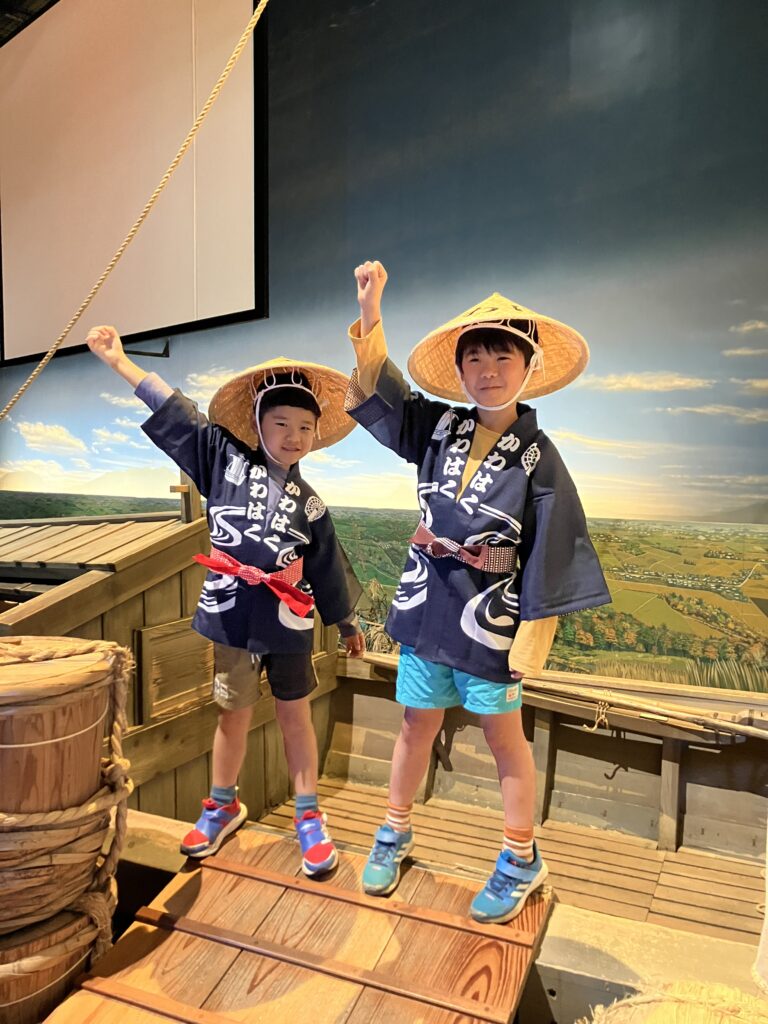

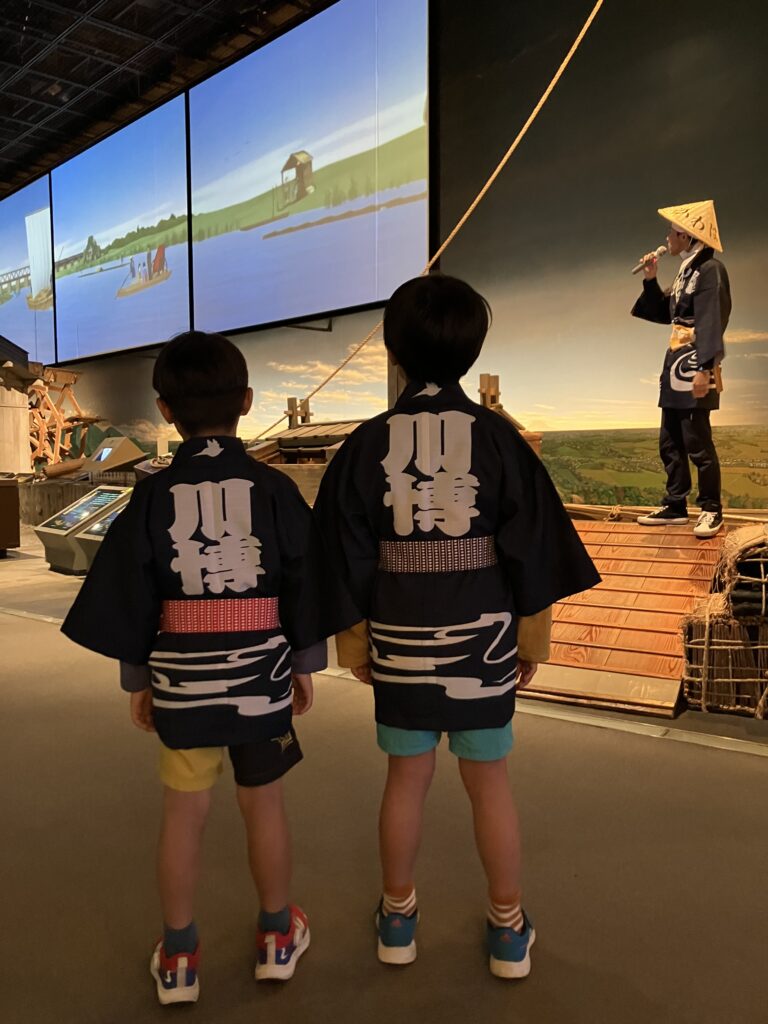

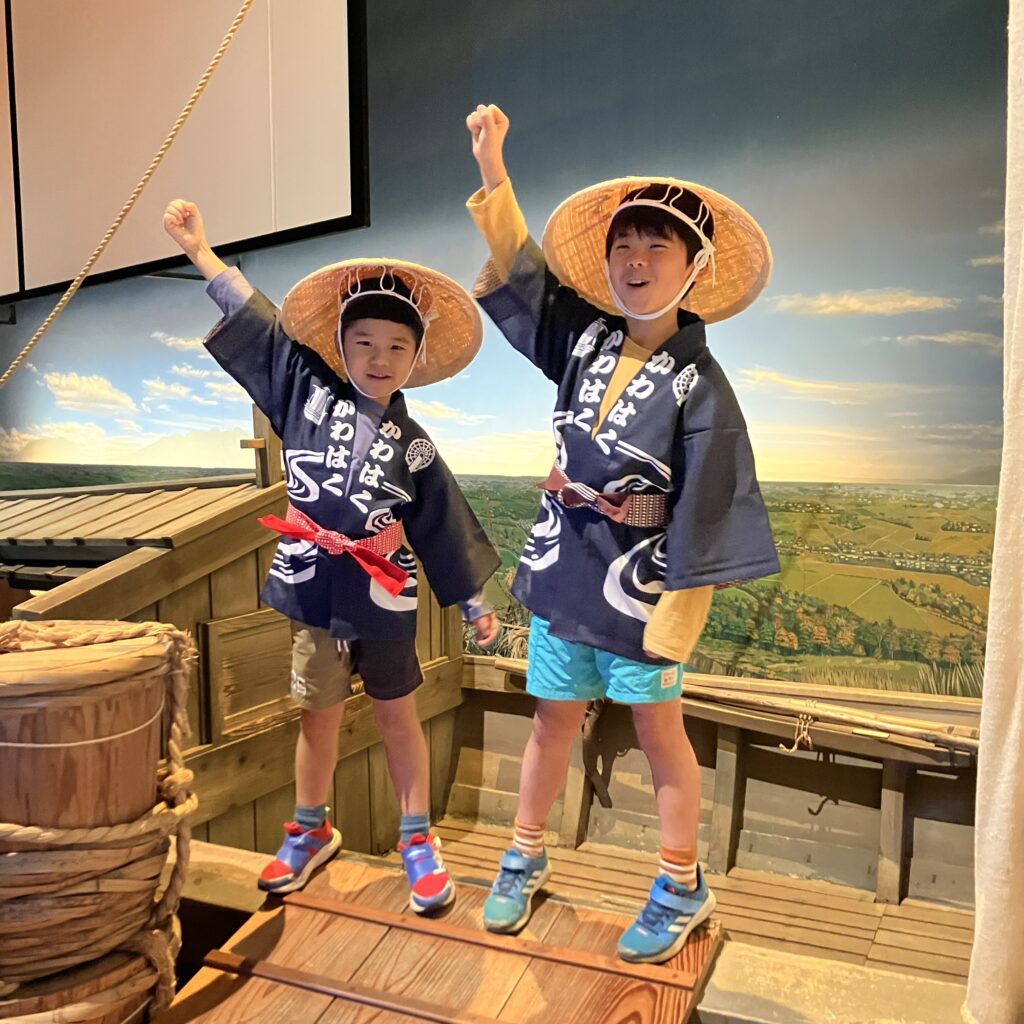

この度、館内常設イベントの船頭さん用半纏のご注文をいただきました。以下「かわはく」のホームページに掲載された文章です。

なりきり船頭さん 始めます。 かわはくの本館第1展示室は「荒川と人々のくらしとの関わり」をメインテーマとした展示室になっています。

かわはくの本館第1展示室は「荒川と人々のくらしとの関わり」をメインテーマとした展示室になっています。

ここでは実際に川のように水を流し、鉄砲堰や船車、荷船などの復元された模型があり、それらに乗るなど自由にふれることができるようになっています。

荒川の舟運は江戸時代に発達し、江戸と荒川流域の地方を結ぶ大動脈でした。

第1展示室にある「荷船」は、荒川が物流の中心であった明治時代に焦点をあて、荒川舟運の歴史と役割を紹介しています。

そんな「荷船」を漕いでいた❝船頭さん❞になりきって、写真が撮れるようになりました!

かわはく船頭になって、記念撮影をしてみませんか?

イベントが行われていなければ、自由に撮影することができます。

最高に恰好いい写真をたくさん撮ってくださいね!

- なりきり船頭さん

- 荷船のイベント見学中

★なりきり船頭さん

場所:第1展示室内 荷船のあるところ

随時受付(ただしイベントが行われている場合、お断りすることもあります。その時はイベントを見学してね!)