千曲市(ちくまし)は 長野県北部、北信地方の千曲川中流域に位置する人口約6万人の市です。江戸期善光寺街道の最大の宿場町として、また明治期に北信随一の商都として栄えた稲荷山宿があり、交通の要衝でした。科野 さらしなの里 千曲です。

千曲市(ちくまし)は 長野県北部、北信地方の千曲川中流域に位置する人口約6万人の市です。江戸期善光寺街道の最大の宿場町として、また明治期に北信随一の商都として栄えた稲荷山宿があり、交通の要衝でした。科野 さらしなの里 千曲です。

稲荷山祇園祭は230年余の歴史と文化を誇り、疫病退散と祈願として尊崇を高め,時代とともに五穀豊穣・家内安全・庶民の娯楽として変わってきたお祭りです。

平成24年6月には千曲市の無形民俗文化財に指定されています。

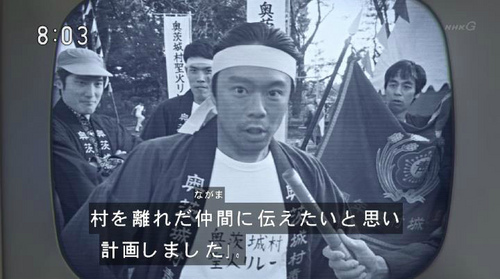

稲荷山神輿会は、平成16年6月26日に稲荷山全町住民より郷土を愛し稲荷山の伝統を守り継承する同志を募り35名で発足いたしました。

発足のきっかけは、平成16年4月、近年祇園祭当番経験区長5名の方々が、神輿担ぎ手の老齢化、祭り伝統への意識の薄れ、特に戸数の少ない区民より担ぎ手不足の心配の声があがり、それらをふまえて会合を持った要望提案書が稲荷山区長会、氏子総代会へ提出されたことに始まります。5つほど提案事項がありましたが、その中の最大のテーマは、神輿担ぎ手不足でありました。

こうした経緯の中、平成26年度は男性会員71名、女性18名、計89名という大変大きな団体に成ってきております。