青梅市の常磐樹神社春の例大祭が平成30年3月31日(土)の宵宮から始まり、翌4月1日(日)の本宮と挙行されました。山車の引き回し、子供会による神輿の練り歩きなど地域に根ざした祭やイベントが1年中あって明るい町です。今年は桜の開花も早く、また、好天に恵まれ暖かな日が続きました。

昨年までは近隣の神社より山車をお借りしての巡行となっていましたが念願の自前の山車となり今までにない盛り上がりを見せました。

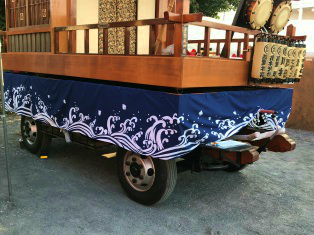

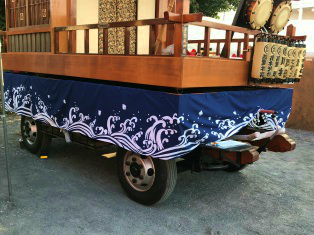

この山車は昭和48年に福生市の志茂第二町会で製作され使用していた山車を平成20年に新調するにあたり、羽村市の五ノ神社が譲り受け、装飾を施されながら使用して五ノ神社でも平成30年に山車を新調することになり、平成29年8月に常磐樹神社へ譲渡された廻り舞台を擁する山車です。

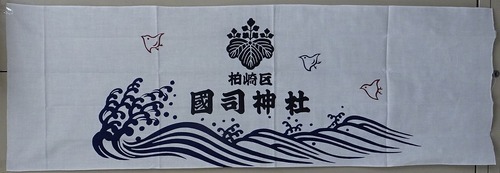

本年は山車のお披露目となり奉納幕と腰幕の製作を急遽井上染工場様にお願いすることとなり、迅速な対応で例大祭に間に合いました。

本当にありがとうございました。

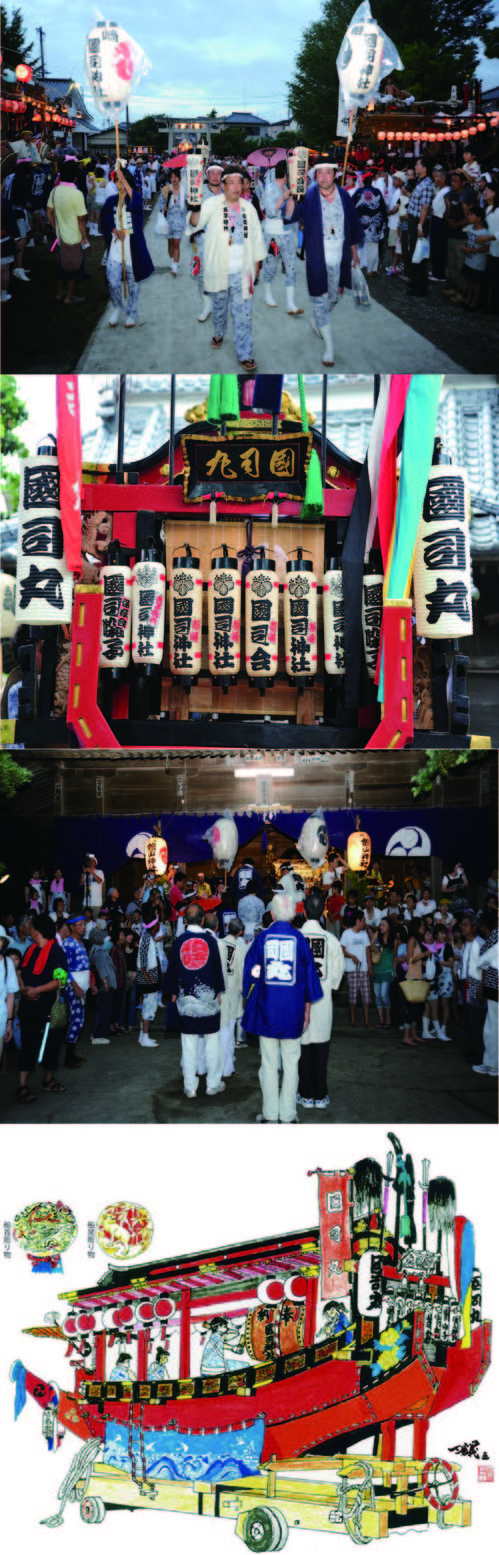

また、常磐樹神社に所属する今寺囃子連は平成15年5月に神社のご尽力により発足した囃子連です。

囃子は目黒流船橋派で味のある絡みが特徴です。

会員数は現在小学校5年生から大人まで約20名と少ないですが、お祭りのみならず地域のさまざまな行事にも参加しお囃子を披露しています。

まだまだ若い囃子連ですが地域の活性化に貢献し、盛り上げていこうと活動しています。

本年は山車の上幕と腰幕を新調していただきました。上幕は幅410cm、天地25cm、縮緬製。腰幕は1400cm、天地60cm綿シャークスキン製です。

ふじみ野市には、大きな祭りが2つあります。旧大井町の〜おおい祭り〜と旧上福岡市の〜七夕まつり〜(8月4日(土)8月5日(日))の2つありますが、どちらもにぎやかな楽しいおまつりです。

ふじみ野市には、大きな祭りが2つあります。旧大井町の〜おおい祭り〜と旧上福岡市の〜七夕まつり〜(8月4日(土)8月5日(日))の2つありますが、どちらもにぎやかな楽しいおまつりです。