10月27,28日快晴のなか入間万燈祭りが開催されました。なかでも日ごろ身近で見る機会が希少な、鳶職人の梯子乗りがメイン会場で披露されました。梯子一本とそれを支える人のみで、命綱、ヘルメットさえ被らず、安全装置など一切ない中で、古典的な名前の付いた技をつぎつぎと展開します。

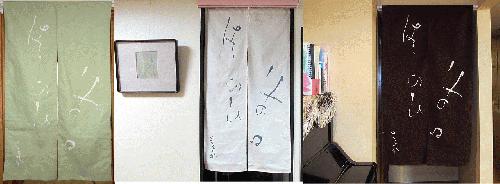

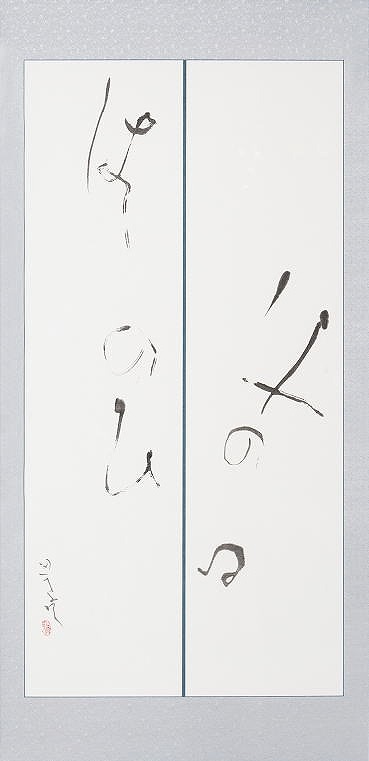

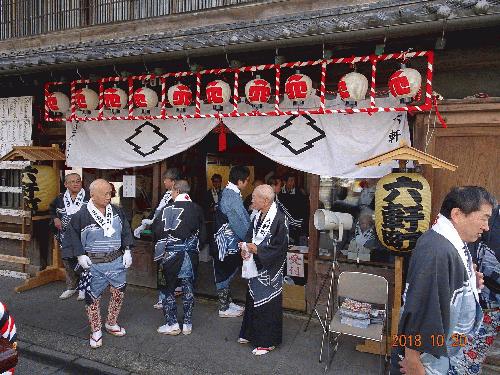

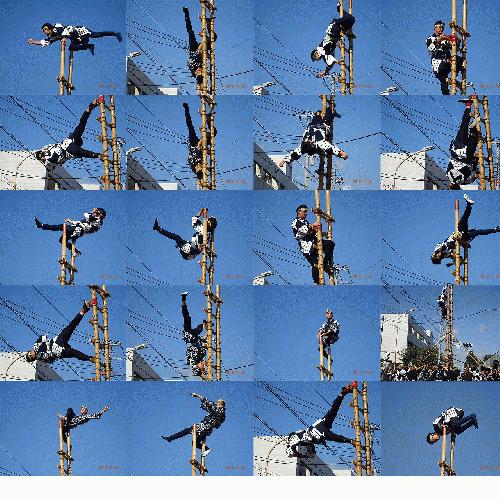

10月27,28日快晴のなか入間万燈祭りが開催されました。なかでも日ごろ身近で見る機会が希少な、鳶職人の梯子乗りがメイン会場で披露されました。梯子一本とそれを支える人のみで、命綱、ヘルメットさえ被らず、安全装置など一切ない中で、古典的な名前の付いた技をつぎつぎと展開します。命知らずな青年たちの妙技を、観衆は固唾をのんで見守りました。光栄にも入間市鳶組合の半纏を染めることが出来ましたので、当日の模様をお知らせします。写真を見ると、どんな技名か大体わかるのではないでしょうか。

また、火災現場にいち早く到着し、火災を止められそうなギリギリの家屋に梯子を使って登り、纒(まとい)を回すのですが、「この先には火災を広げない」という意味がありました。

そのため、梯子乗りと纏持ちは危険な火災現場で高所に登り、命を懸けて町を守る町火消として、江戸時代の花形職業だったそうです。

梯子乗りはバランスがとても大事なので、日頃から梯子に乗る練習をし、曲芸のようなことをすることで度胸をつけ、火災に備えていたといわれています。

そしていつしか、出初式で梯子に乗って技を披露するようになり、現在もその伝統を引き継いでいるのです。

梯子乗りの技は以下の通り、大きく4種類に分けることができ、合わせて50以上のバリエーションがあります。また、複数の技を組み合わせて連続技を披露することもあります。

●頂上技 梯子の頂上で行う技。一本遠見、一本邯鄲など16近くあります。