高徳神社は、大正二年の創立で太田ヶ谷、三ツ木、藤金、上広谷、五味ケ谷の各字にあった神社を合祀したものである。境外の面積は、5619坪もある。この境内地は、太田ヶ谷の豪農、内野重右衛門が寄贈したものである。広い境内は、老樹うっそうと生い茂り、清浄、森厳な聖域となっている。

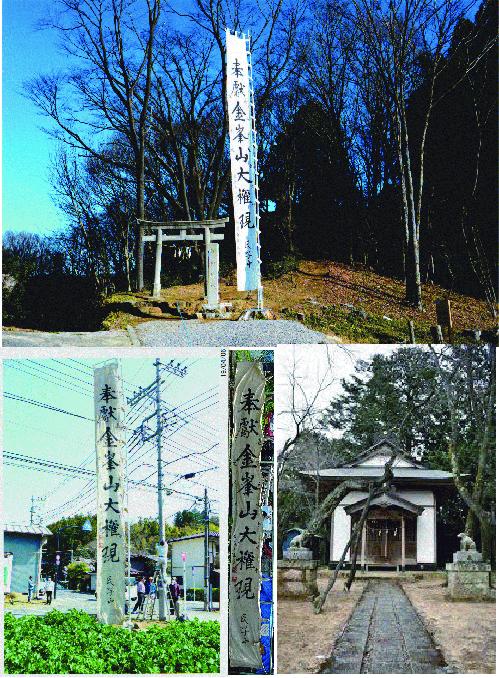

高徳神社は、大正二年の創立で太田ヶ谷、三ツ木、藤金、上広谷、五味ケ谷の各字にあった神社を合祀したものである。境外の面積は、5619坪もある。この境内地は、太田ヶ谷の豪農、内野重右衛門が寄贈したものである。広い境内は、老樹うっそうと生い茂り、清浄、森厳な聖域となっている。 また。この広い神域を利用して、国の野鳥の森が設定されており、武蔵野の面影を残す樹林内には、留鳥、漂鳥、放鳥など野鳥の数も多い。

この森のすぐ西側には清い小川があり、また、境内のところどころ餌箱を設置してあるので、鳥たちの聖域となっている。 昭和56年三月 埼玉県の碑文より

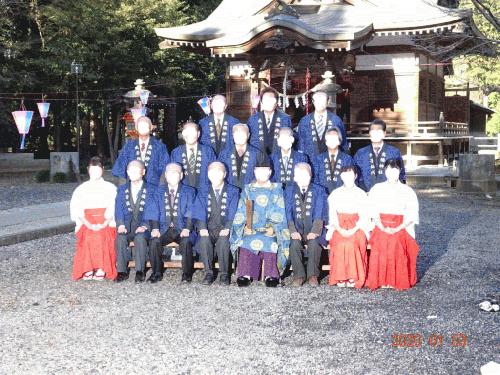

神主に向かって左側の方が現当主の内野輝雄様です。

大鳥居から神殿まで石畳は距離があり、森の手入れも行き届いています。

関越道、圏央道が通るときには、その分も寄進したというから近頃では奇特な素封家、昔の言葉でいうお大尽ですね。