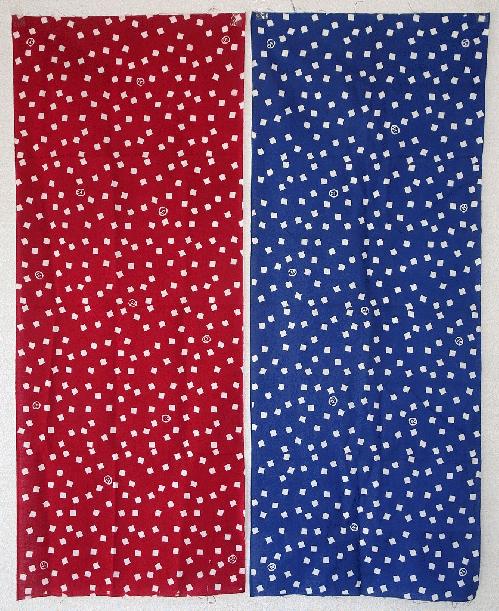

手拭い、風呂敷は紙吹雪柄という小さな正方形をランダムちりばめた、おめでたい柄です。

柄の中どこかに数か所共同紙工のマークが入っています。

手拭は特岡 90*35cm

風呂敷は ポリエステル縮緬 70cm角です。

共同紙工株式会社は

包装資材のプロフェッショナル企業です。

包装資材の専門メーカーとして半世紀、私たちは、「包む」ことに全力で取り組んでまいりました。

開発から製造まで、製品に関わるすべての作業を一貫して社内で行える先進の生産体制と、最新の品質管理システムでお客様の様々なご期待にお応えしています。

また、これまで培ってきた技術を活かしたサスティナブルな新製品開発もスタートしました。

フラワーベースバッグ / Flower Vase Bag[AQUA in/アクア・イン]

![フラワーベースバッグ / Flower Vase Bag[AQUA in/アクア・イン]](http://www.kbrains.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/IMG_5051-e15539213801401.jpg) 袋なのに

袋なのに

花瓶になる

Flower

Vase

Bag

袋なのに花瓶になるフラワーベースバッグ

[AQUA in/アクア イン]

手提げとして持ち運ぶことができ、水を入れれば 透明感のある個性的な花瓶。

使わない時はたたんでしまっておける 不思議な花瓶です。

• 持ち帰って そのまま花瓶になる

• 袋として持ち帰り、水を入れれば部屋のインテリアに最適な花瓶に大変身。

• 幅広い用途

• ワイン袋として使用し、持ち運び後はそのままワインクーラーとしての利用も可能。

• お求めやすい価格の為、販促物としても最適です。

優れたパッケージとその技術を開発普及することを目的として実施される、我が国の包装分野における最大のコンテスト「日本パッケージングコンテスト」。2018日本パッケージングコンテストにて「フラワーベースバッグ ver.ハイブリット」が【包装アイデア賞】を受賞しました! ありがとうございます!! 独創性豊かで、アイデア商品であることが評価されました。

近年、大量のプラスチックゴミが海に流出する海洋プラスチック問題、長年放置されてきた森林(里山)問題によって、地球環境や生態系システムの破壊が急激に進んでいます。

私達は森林資源を積極的に活用し、持続可能なサイクルを作り出し、森林保全に貢献して参ります。

プラスチック容器の代替品の柱となるべく、紙製品、生分解性製品(GeoPack)を使用した地球環境に良いパッケージの商品化を目指します。

〒135-0022

東京都江東区三好3-7-11 清澄白河フォレストビル2F

TEL:03-5245-1514(代) FAX:03-5245-1516

今では、毎年町ぐるみで「遠山桜まつり」を開催するほどの名所となりました。近隣はもちろん、県外からの観光客も多くみうけられます。

今では、毎年町ぐるみで「遠山桜まつり」を開催するほどの名所となりました。近隣はもちろん、県外からの観光客も多くみうけられます。