-thumb-500x1670-4691.jpg) 海野町(うんのまち)商店街は長野県上田市にある小さな店が並ぶ明るい商店街です。真田家で有名な上田城の城下町でありながら、上田駅から徒歩10分と便もよく、地域の皆様に愛されてきました。

海野町(うんのまち)商店街は長野県上田市にある小さな店が並ぶ明るい商店街です。真田家で有名な上田城の城下町でありながら、上田駅から徒歩10分と便もよく、地域の皆様に愛されてきました。

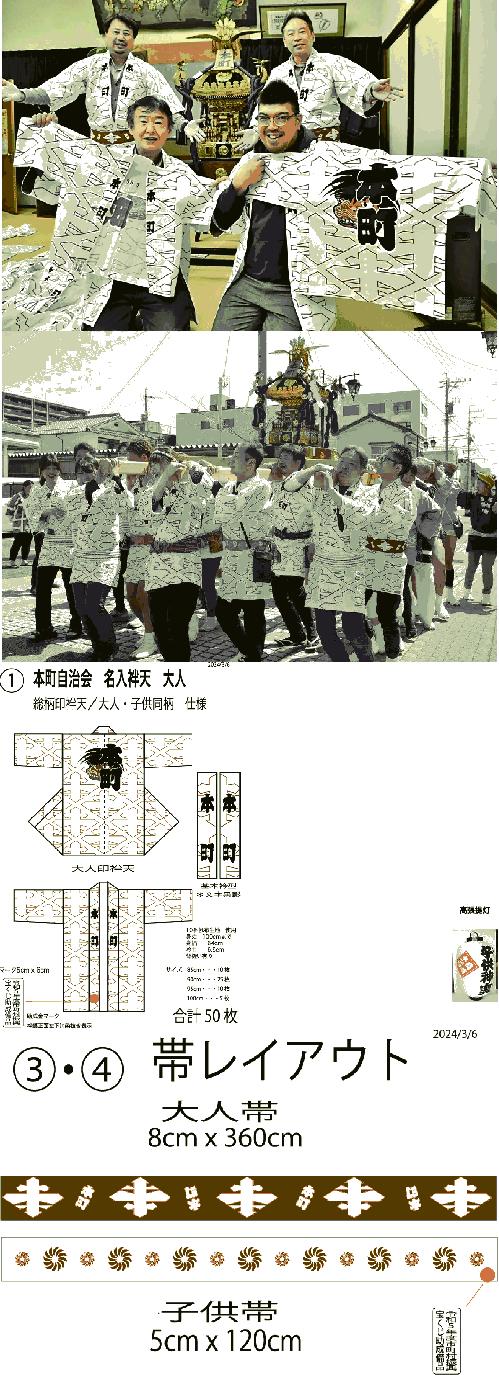

江戸時代から上田の祭礼で最も盛大に行われてきたのが祇園祭です。流行病が出ないように牛頭天王〔こずてんのう〕に災厄消除〔さいやくしょうじょ〕を祈願する祭りですが、この日を城の安泰を願う城祭としても力を入れたと伝えられてきました。松平氏に交替してからは、藩主在城の時に執行したいと願い出て、一段と華やかさを増していきました。

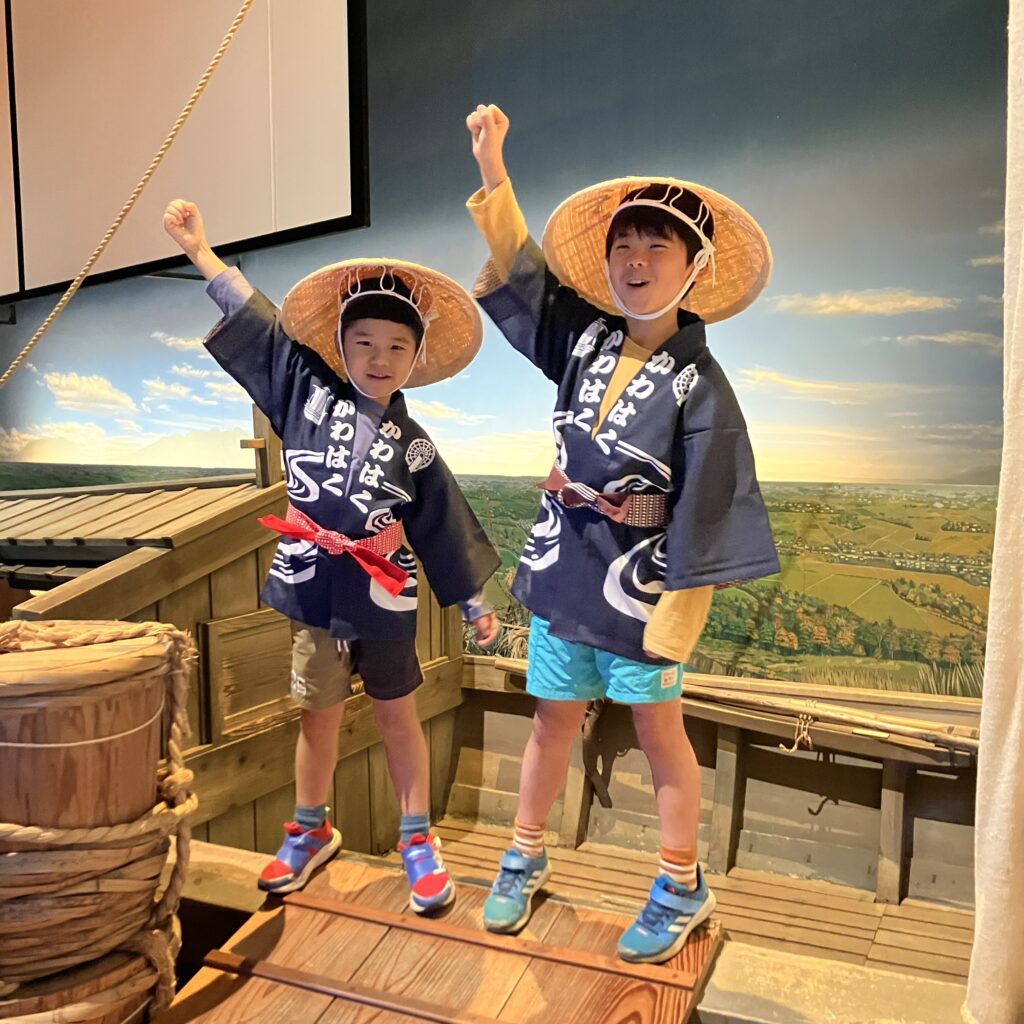

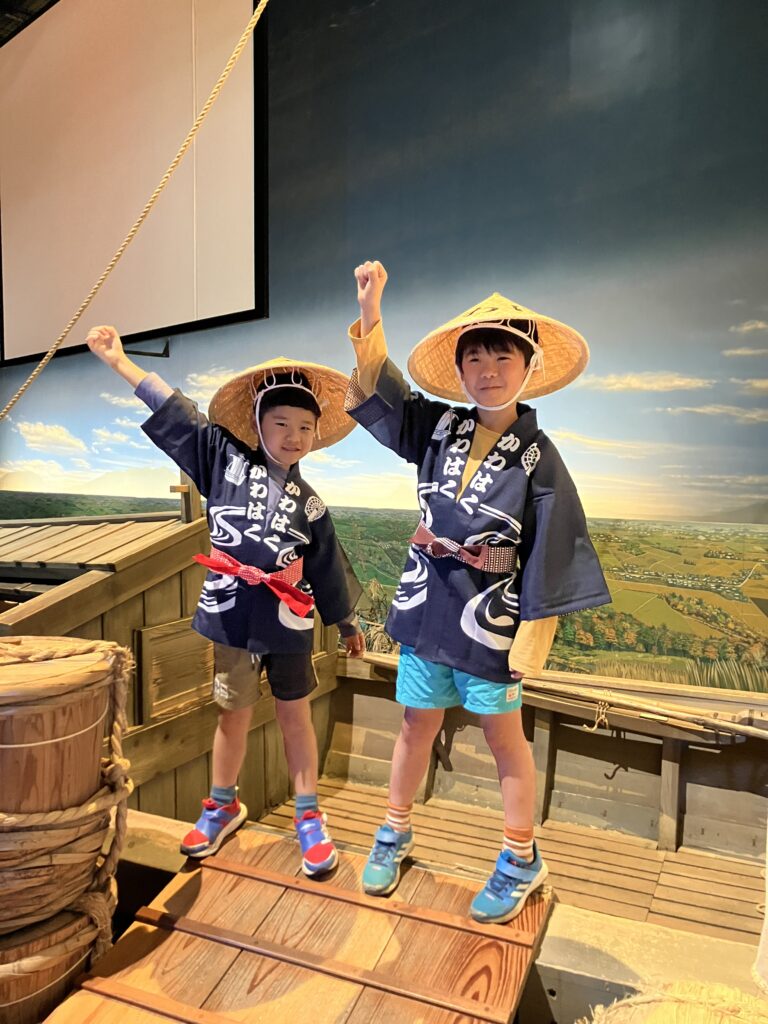

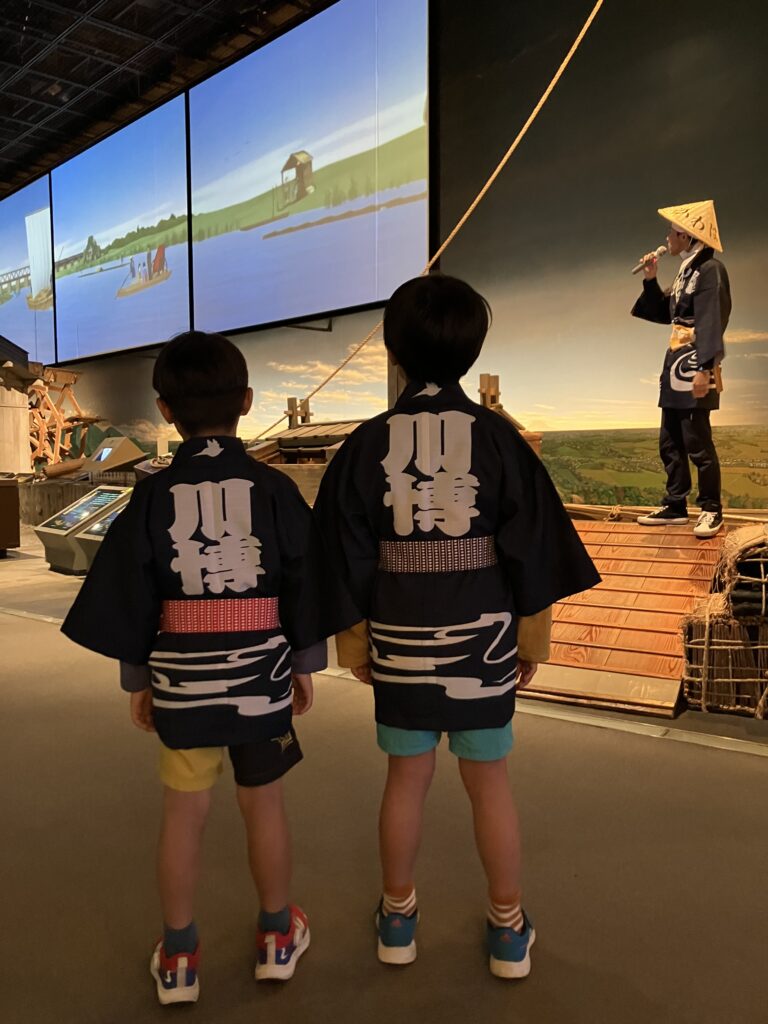

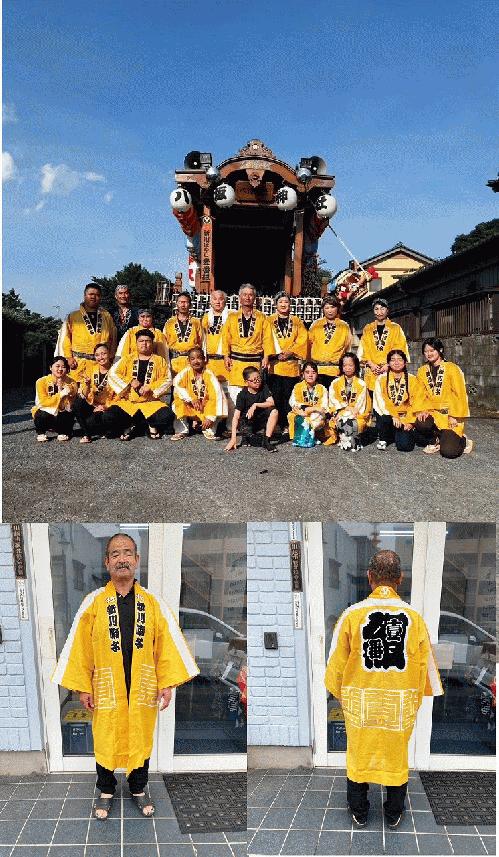

「お舟の天王山車」は、かつては常田から海野町を通り、大手門の中へ練り込むお祝のメインとして、寛政十二年(1800)大工棟梁〔だいくとうりょう〕箱山藤吉ほかによって造作され、明治維新前までは鉾〔ほこ〕・囃子〔はやし〕と共に曳〔ひ〕き廻〔まわ〕されました。全長8.6m、幅2.1m、高さ5.1mの舟の下には枠が組まれて、左右二個の車がつけられています。

舟の中央に黒漆塗〔うるしぬり〕の四本柱が立ち、唐庇〔からひさし〕の屋根で覆われています。四面の欄間〔らんま〕には金龍の彫刻がもつれ合い、天井には鳳鳳〔ほうおう〕が羽根を拡げて雲間を舞う姿が表現されています。

この山車は江戸中期のものとして典型的なものですし、藩政時代には藩主の厚い保護がありました。信仰の裏付けによって祇園祭の花形として、現在まで形を留めている意義は大きいものです。